23/06/2021 - Après la lecture de cet article, je vous conseille de lire celui-ci sur le Le Café Morillon où je corrige une erreur au sujet du Salon des Échecs.

Quel a été le premier club d’échecs en France ? Où se trouvait-il ? Et qui en est à l’origine ? etc.

Cet article apporte des réponses inattendues à toutes ces questions…

Le Comte de Provence (futur Louis XVIII et frère du Roi Louis XVI)

Vers 1778 - Joseph Duplessis

La réponse est apportée, par exemple, via un extrait du livre "Bibliographie anecdotique du jeu des Échecs", par Jean Gay – Paris 1864

« En (1777), un club d’échecs fut établi à Paris, près du Palais-Royal, sous la protection du comte de Provence, plus tard Louis XVIII, qui était lui-même membre du club. La souscription annuelle était de 4 Louis (100 fr.). Parmi les membres étaient : Bernard, Carlier, Verdoni, Léger, Garnier, le comte de Bissy, les chevaliers de Beaurevoir, de La Pallu et d’Anselet ».

Ainsi, juste avant la Révolution, un lieu dédié au jeu d’échecs est créé à Paris au Café de Foy au Palais-Royal, à l’initiative de Monsieur, frère cadet du Roi Louis XVI. Il s’agit sans conteste du premier club d’échecs de France.

Mais il est possible de voir son emplacement au Palais-Royal, du numéro 57 au numéro 60.

Actuellement s'y trouve la galerie d'art "Susse Frères".

Vue de l'emplacement du Café de Foy depuis le jardin du Palais-Royal (décembre 2020).

En fait Jean Gay se trompe sur la date de création de ce club d’échecs. Il indique 1783 dans son ouvrage, alors qu’il s’agit bien de 1777 (que j’ai corrigé dans son texte).

À ce sujet, je souhaite remercier Herbert Bastian pour les références qu’il m’a communiquées pour rédiger cet article. En particulier pour avoir corrigé la date de création de ce club d’échecs.

Dans les Mémoires du Duc de Lauzun (Paris 1858) on trouve page 273, la confirmation de cette date de 1777 et de Monsieur, frère du Roi Louis XVI et futur Louis XVIII :

« D’ailleurs ne venait-il pas de fonder (1777) et ne dirigeait-il pas un cercle qui suffisait à l’occuper, la Société des Échecs, premier club de ce genre qui ait été établi en France ? »

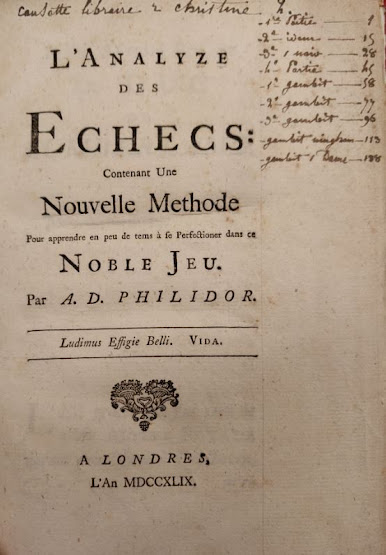

On joue aux échecs au Café de la Régence en 1777, et Philidor en est le maître incontesté, mais cela reste un café. Pas vraiment un lieu pour que la bonne société puisse jouer tranquillement aux échecs.

Le club d’échecs se situe à 200 mètres de la Régence, au premier étage du Café de Foy, et porte le nom de Société du Salon des Échecs.

Almanach du voyageur à Paris, Jean-François de Lacroix et Luc-Vincent Thiéry, Paris 1787

« Le Salon des Échecs est situé au Palais Royal, au-dessus du Café de Foy. La société de ce salon est composée de seigneurs de la cour et de la ville, et l’on ne peut y être admis qu’avec l’agrément unanime de tous les membres. Le jeu d’échecs est le seul que cette société se permette. »

Le Café de Foy se trouve dans les arcades du Palais-Royal. La proximité avec le jardin est un avantage dont le propriétaire du lieu a su tirer parti.

« (Jousserand – propriétaire du Café de Foy) a eu à ce prix, pavillon en avant, avec salon des échecs au premier étage pour tenir tête au café de la Régence, privilège d’établir des chaises et des tables dans le jardin. Ce privilège ne concernait qu’un certain périmètre ou bien il avait été restreint par des conventions ultérieures, puisqu’il n’avait pas empêché la concession du café de la Tente patriotique.

C’est de là qu’est partie la révolution parisienne ; c’est là que, juché sur une table, brandissant un pistolet, s’improvisant une cocarde d’une feuille de marronnier, Camille Desmoulins a rué Paris sur les glacis de la Bastille. »

Titre de la gravure (source Gallica) : Motion faite au Palais Royal par Camille Desmoulins : le 12 juillet 1789 - Berthault Pierre-Gabriel.

En zoomant la gravure il est possible de voir le nom du Café, sous les personnages. D'ailleurs ces personnages se trouvent très probablement dans le salon des échecs.

Courier de l’Europe – Vendredi 23 Novembre 1787 (Gallica)

« Le club des Échecs a eu la permission de s’assembler sous une nouvelle forme ; c’est le concierge nommé Carlier, qui a annoncé à tous les associés, par un billet circulaire, qu’on le trouverait toujours chez lui. C’est une sorte d’académie d’échecs (…) »

Comme déjà vu dans un précédent article, la Révolution provoque l’éparpillement des joueurs d’échecs qui quittent le Café de la Régence. Le Salon des Échecs en profite, et dans le texte ci-dessous nous avons une très rare anecdote de ce lieu, durant la Révolution, qui implique Carlier et Léger.

Source Gallica

Une journée de Paris 1796, 1797 – Paris An cinquième, par Ripault.

Correction du 21/06/2021 - Le Salon des Échecs a changé d'adresse en 1796. Il n'est plus au Café de Foy, mais au Café Morillon. Lire l'article sur le Café Morillon. « Je voulus diminuer un peu l’idée qu’on avait attachée à la légèreté de mon caractère. Je m’assis auprès d’un échiquier, en face d’une des têtes les mieux organisées du département, et je fis mouvoir mes pièces suivant leur marche respective. Je perdis d’abord, je perdis ensuite, je perdis encore, puis …, puis je gagnai, et mon adversaire me dit, en se pinçant le nez : … C’est singulier, je jouais mieux que cela au café de la Régence…

- Vous avez donc joué au Café de la Régence ?

- Oui, Monsieur, et dans les beaux jours de Philidor encore.

- Ah ! … ah ! …

- Et j’étais un joueur de la onzième force ;

- Peste !

- Et je savais par cœur les deux mille trois cent quarante-quatre parties et leurs variantes qui sont enfermées dans le jeu des échecs.

- Diable, Monsieur,…

Depuis ce moment, je désirai, avec toute l’ardeur de mon âge, connaitre les dix classes de joueurs d’échecs supérieures à celui qui m’avait fait mat tant de fois.

Estampe eau forte - Source Gallica - Lynchage devant le Café de Foy - 1789

Je me présentai au café de la Régence ; les habitués de l’échiquier l’avaient quitté, et s’étaient établis en face de ce même café. Je lus, au-dessus de la porte : Salon des échecs.

Je tressaillis de joie, et je me précipitai étourdiment dans cette auguste enceinte… Chut, chut, chut, chut, entendis-je de toutes parts… Un grand monsieur me dit, à voix basse…jeune homme, on n’entre pas en courant dans le salon des échecs… Surtout lorsque Léger fait sa partie.

- Qu’est-ce que Léger ?

- En me faisant cette question, vous me prouvez que vous n’êtes pas joueur d’échecs ?

- J’arrive de province…Je ne sais que la marche.

- À la bonne heure. Eh bien ! cet homme qui prend quatre prises de tabac à la minute, qui en couvre sa cravate, sa veste, sa culotte et l’échiquier, qui tourne la mâchoire de temps en temps, cet homme est le fameux Léger, le successeur de Philidor…Il cède un pion à ce sexagénaire et le gagne. Cependant nous concevons de son partenaire de grandes espérances, et moi, personnellement, je parierais ma reine contre votre fou, qu’avant quatre ans il pourra jouer à but avec Léger. Oui ce fameux Léger…

Ce petit homme en habit gris, un peu râpé, et en culotte noire, devenue jaune, qui, placé derrière eux, suit leur partie en haussant les épaules, est Carlier, l’antagoniste, le rival de Léger ; ils ont joué dix ans ensemble, et pendant ces dix ans, ils n’ont fait que des parties nulles…Enfin, il y a six mois que Léger en gagna une ; Carlier prit sa revanche le lendemain.

Depuis ce moment, ils respectent assez leur réputation ; ils se respectent assez eux-mêmes pour ne plus jouer l’un contre l’autre. Et puis il y a eu des propos. Des gens mal intentionnés ont rapporté à Carlier que Léger s’était vanté de lui céder le trait.

- Oh ! Si nous n’avions pas étouffé l’affaire, elle aurait eu des suites, mais elle s’est fort bien passée ; quoique, depuis ce temps, ils ne se parlent jamais.

Je m’approchai de la table de Léger ; il parcourait du doigt toutes les cases de l’échiquier l’une après l’autre, et disait à son adversaire :

- Monsieur, vous avez, …vous avez, …, vous avez, …, vous avez mal joué ?

- J’ai joué, répondit l’autre, j’ai joué, …, j’ai joué, …, j’ai joué le jeu ?

- Vous ne l’avez pas joué, …, vous ne l’avez pas joué, …, et la preuve, et la preuve, c’est que vous êtes mat ?

- Ah, mon dieu ! s’écria douloureusement l’autre, en faisant, d’un coup de poing, voler les échecs à la tête des assistants. Au reste, je m’y attendais ; je le prévoyais. Vous perdiez, monsieur, si, au troisième coup, j’avais fait avancer de deux pas le pion de la tour. Si, au sixième coup, j’avais couvert mon roi par le fou de la reine…Si, tout à l’heure, j’avais donné échec à votre roi par mon cavalier, et si…

Je n’entendis pas le reste de ces si. Je m’en allai, en songeant à la nouvelle espèce d’hommes que je venais de voir. Elle forme un peuple isolé au milieu du peuple. Un joueur d’échecs ne s’occupe point des nouvelles de la guerre. Quand on mène bien une partie d’échecs, on commande bien une armée… Des nouvelles politiques, qui sait conduire son jeu, sait gouverner un état. De ses affaires personnelles, qui joue aux échecs, est au-dessus des détails du ménage. »

Dans le Palamède de Mars 1845, Deschapelles mentionne qu’il a fréquenté le lieu.

« (Le jeu à l’aveugle) Je n’ai pas approuvé la fanfare appliquée à ce silencieux et savant jeu ; j’ai fait effort pour arrêter La Bourdonnais, se suicidant par la concentration qu’exige la partie sans voir, rendue encore plus funeste par l’âge mûr et l’heure indue. Dans ma jeunesse, au Salon des Échecs, cette partie fut mise à la mode, mais bientôt abandonnée comme une puérilité. Pour vous donner une idée de son peu de mérite, je vous dirai qu’il ne s’agissait que de s’y essayer pour y réussir, et, que nombre de personnes m’y ont rivalisé auxquelles je donnais facilement la Tour (…) »

Après la Terreur et la chute de Robespierre, apparaît en 1795 la période dite du Directoire qui dure jusqu’au coup d’État de Napoléon le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). La chasse aux suspects n’est pas terminée comme l’indique le texte suivant, où l’on voit que le Salon des Échecs, suspecté d’aristocratie, est fermé par le Directoire.

Source Gallica.

Mémoires sur la Convention et le Directoire – Paris 1824 – Tome II, le Directoire, par A.C. Thibaudeau

(page 43)

« Le Directoire fut enfin effrayé de l’audace des anarchistes. Leur club du Panthéon comptait jusqu’à quatre mille membres. (…) Les anarchistes des départements et des étrangers suspects de tous les pays affluaient à Paris. Tout annonçait une explosion prochaine. Le Directoire révoqua toutes les permissions de séjour délivrées aux individus non domiciliés à Paris

(…) En se fondant sur l’article 360 de la Constitution portant qu’il ne pouvait être formé d’association ni de corporation contraire à l’ordre public, il fit fermer les clubs anarchistes du Panthéon et des Patriotes, et, pour se donner un air d’impartialité, les réunions royalistes du Salon des Princes de la maison Serilly, de la Société des échecs. »

Voici un extrait de l’arrêté du Directoire du 28 février 1796 (8 ventôse an IV).

« Article premier – La réunion formée dans le local connu sous les noms de Salon des Princes et de Salon des Arts, boulevard des Italiens ; la réunion formée dans la maison de Sérilly, vieille rue du Temple ; la réunion formée dans le palais Égalité, sous le nom de Société des Échecs (…)

Sont déclarées illégales et contraires à la tranquillité publique. Leurs emplacements respectifs seront fermés dans les vingt-quatre heures, et les scellés seront apposés sur les papiers y existant. (…) »

C’en est terminé de ce premier club d’échecs Français.

Le Palamède 1836 (page 14)

Un Cercle d’échecs « Philidor » fut créé en 1821 pour la première fois au-dessus du Café de la Régence pour une courte durée. À partir de 1834, créé à l’initiative par La Bourdonnais sans doute inspiré par son séjour à Londres et son match contre McDonnell la même année, le Cercle d’échecs des Panoramas puis le Cercle de la rue Ménars ont du mal à se pérenniser.

Le Cercle d’échecs dissout, il se refonde au 1er étage du Café de la Régence en 1839, grâce à la bienveillance de Claude Vielle, propriétaire des lieux, jusqu’aux travaux de la Place du Palais-Royal en 1854, date à laquelle le Cercle d’échecs se désolidarise à nouveau de la Régence. Mais il y revient de 1855 à 1859, à la nouvelle adresse du Café de la Régence au 161 rue Saint-Honoré, avant de cesser définitivement de s’y trouver.

Après plusieurs tentatives infructueuses (pour différentes raisons, mais essentiellement liées au coût élevé de la location d’une salle parisienne), il faut attendre les années 1880 avant de voir la création d’un vrai club d’échecs à Paris, avec le Cercle des Échecs de Paris (10 rue du Beaujolais – encore à proximité du Palais Royal !) puis le Cercle Philidor (dans différentes brasseries à proximité de la place de la République).

Pendant tout ce temps-là le Café de la Régence a poursuivi sans faillir son œuvre d’utilité publique vis-à-vis des joueurs d’échecs !