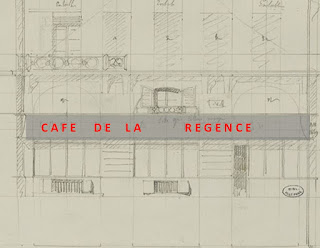

Dans un article précédent je corrigeais la date indiquée dans le bulletin municipal officiel de la ville de Paris en 1974. Il y était écrit que le Café de la Régence avait déménagé au 161 rue Saint-Honoré en 1852, ce qui n'est pas correct.

En fait tout au long des articles que j'ai écrits jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé de date très précise du départ de la Place du Palais-Royal de l'ancien Café de la Régence.

Dans un de mes tous premiers articles, je donne un texte (un factum) daté de 1853, qui contient un descriptif du Café de la Régence très intéressant au sujet de sa situation financière.

Comme l'indique Wikipédia, un mémoire judiciaire (ou factum) est un document manuscrit ou imprimé qu'une personne produit pour attaquer ou se défendre lors d'un procès.

Effectivement un procès d'expropriation a lieu en août 1853. Nous sommes au début des travaux du Second Empire qui vont bouleverser la géographie parisienne, et dont l'agrandissement de la Place du Palais-Royal est un des premiers chantiers.

Le journal des débats politiques et littéraires du 18 novembre 1853 contient la courte annonce suivante :

« CHANGEMENT DE DOMICILE

Le café et l’estaminet de la Régence est, pour cause d’expropriation, transféré provisoirement, 21, rue Richelieu, avec toute la librairie échiquéenne qu’il possède, collection complète du Journal des échecs , 14 vol. in-8°, et plusieurs traités. »

Le café et l’estaminet de la Régence est, pour cause d’expropriation, transféré provisoirement, 21, rue Richelieu, avec toute la librairie échiquéenne qu’il possède, collection complète du Journal des échecs , 14 vol. in-8°, et plusieurs traités. »

Le 21 rue Richelieu correspond à l'adresse d'un hôtel particulier, l'hôtel Dodun, où le Café de la Régence se trouvera provisoirement de fin décembre 1853 à juillet 1855, avant l'inauguration du nouveau Café de la Régence le 15 août 1855 au 161 rue Saint-Honoré.

La migration des joueurs d'échecs est évoquée dans plusieurs journaux et revues, y compris en province.

Le 25 décembre 1853, le journal de Villefranche reprend par exemple l'article de la revue des spectacles "L'éclair". Ainsi nous savons que les derniers joueurs d'échecs quittèrent les tables d'échecs la mort dans l'âme vers la mi-décembre 1853...

LES JOUEURS D'ÉCHECS.

Les démolitions qui éventrent des quartiers , en font disparaitre d'autres, vont faire de Paris la plus splendide cité du monde ! Non aurons enfin de l'espace, de l'air ! Nous verrons rasées ces ruelles, cloaques infects, où tant de victimes se' se sont éteintes dans l'ombre.

Ces démolitions amènent des changements assez curieux. Le vieux et célèbre café de la Régence n'est plus ! Vous savez combien le jeu d'échecs domine ceux qui le connaissent : des parties se sont engagées par correspondances entre Paris et. Londres ! M.J…, un des plus célèbres joueurs , fut frappé d'une attaque d'apoplexie. Il eut le temps de dicter ses dernières volontés , et laissa le soin à un ami d'achever sa partie commencée. Où donc l'ami pourra-t-il rendre compte de l'issue ? dans la vallée de Josaphat, sans doute !

Un long poème ne suffirait pas à énumérer les plaintes des vieux habitués, lorsqu'on est venu leur annoncer qu'il fallait changer de logis. Quelques-uns des plus tenaces ne voulurent rien entendre ; ils restèrent malgré la fermeture de l'établissement. Mais, avant-hier, le propriétaire vint annoncer qu'il fallait céder la place , et que les tables allaient être enlevées...

Il y eut une protestation muette ! Alors les passants furent spectateurs d'une petite scène à la fois comique et touchante. Chaque joueur suivait de près son échiquier, porté par un homme de confiance. Tous les pions étaient religieusement conservés debout à la place qu'ils occupaient avant le départ. Un vieux joueur précédait cette procession. Il était armé d'un immense parapluie multicolore : il criait d'une voix stridente: « Ne dérangez rien ! pour Dieu ! ne dérangez rien ! »

Arrivés dans le nouveau local , ils ne le regardèrent pas, ils se mirent à jouer, ils jouent encore !

Avant de se séparer de la vieille salle, témoin de leurs longues et silencieuses luttes, quelques joueurs, bronzés contre l'adversité, inaccessibles à tout chagrin , laissèrent échapper de leurs paupières, taries depuis un demi siècle, une vieille larme de regret.

Ce qui prouve bel et bien, une fois de plus, que ces sentiments que nous appelons l'amour , l'amitié ! peuvent souvent se traduire par ce mot cruel, implacable : l’HABITUDE !

Les démolitions qui éventrent des quartiers , en font disparaitre d'autres, vont faire de Paris la plus splendide cité du monde ! Non aurons enfin de l'espace, de l'air ! Nous verrons rasées ces ruelles, cloaques infects, où tant de victimes se' se sont éteintes dans l'ombre.

Ces démolitions amènent des changements assez curieux. Le vieux et célèbre café de la Régence n'est plus ! Vous savez combien le jeu d'échecs domine ceux qui le connaissent : des parties se sont engagées par correspondances entre Paris et. Londres ! M.J…, un des plus célèbres joueurs , fut frappé d'une attaque d'apoplexie. Il eut le temps de dicter ses dernières volontés , et laissa le soin à un ami d'achever sa partie commencée. Où donc l'ami pourra-t-il rendre compte de l'issue ? dans la vallée de Josaphat, sans doute !

Un long poème ne suffirait pas à énumérer les plaintes des vieux habitués, lorsqu'on est venu leur annoncer qu'il fallait changer de logis. Quelques-uns des plus tenaces ne voulurent rien entendre ; ils restèrent malgré la fermeture de l'établissement. Mais, avant-hier, le propriétaire vint annoncer qu'il fallait céder la place , et que les tables allaient être enlevées...

Il y eut une protestation muette ! Alors les passants furent spectateurs d'une petite scène à la fois comique et touchante. Chaque joueur suivait de près son échiquier, porté par un homme de confiance. Tous les pions étaient religieusement conservés debout à la place qu'ils occupaient avant le départ. Un vieux joueur précédait cette procession. Il était armé d'un immense parapluie multicolore : il criait d'une voix stridente: « Ne dérangez rien ! pour Dieu ! ne dérangez rien ! »

Arrivés dans le nouveau local , ils ne le regardèrent pas, ils se mirent à jouer, ils jouent encore !

Avant de se séparer de la vieille salle, témoin de leurs longues et silencieuses luttes, quelques joueurs, bronzés contre l'adversité, inaccessibles à tout chagrin , laissèrent échapper de leurs paupières, taries depuis un demi siècle, une vieille larme de regret.

Ce qui prouve bel et bien, une fois de plus, que ces sentiments que nous appelons l'amour , l'amitié ! peuvent souvent se traduire par ce mot cruel, implacable : l’HABITUDE !

Source Gallica

C'est la fin d'une époque, ce qui inspire un certain Léon Bernis en 1854 dans ses Contes Parisiens.

« LE DERNIER JOUR DU CAFÉ DE LA RÉGENCE.

Tout le monde connait ce ravissant tableau

Que Meissonnier fit naitre en touchant son pinceau.

Deux joueurs acharnés sont assis face à face

Devant un échiquier. Ils restent à leur place

Tout le monde connait ce ravissant tableau

Que Meissonnier fit naitre en touchant son pinceau.

Deux joueurs acharnés sont assis face à face

Devant un échiquier. Ils restent à leur place

Les joueurs d'échecs par Ernest Meissonier

Immobiles, l'œil fixe, et le cerveau tendu,

Sans prononcer un mot. Qui des deux a perdu?

On croit les voir jouer, la scène est palpitante !

On partage leur jeu, leur ardeur, leur attente !

On n'ose pas parler de peur de les troubler;

Jamais l'art n'a plus fait pour nous émerveiller!

Telle était l'attitude et même l'aphonie

De deux joueurs d'échecs, deux joueurs de génie !

Ils étaient installés dans ce fameux café

Où tout l'ancien Paris se tenait étouffé.

Ce jour-là, le café récitait son épode.

C'était son dernier jour! Comme un homme à la mode.

Qui voit l'heure fatale où les propos légers

S'enfuiront devant lui commodes étrangers.

Il jetait à la foule une belle antistrophe.

Oh ! Ce fut un grand jour ! Presque une catastrophe !

Oh! Que d'habitués pleurèrent de douleur !

Tant de doux souvenirs! Un siècle de splendeur!

Tout cela comme un songe allait donc disparaître!

Il ne resterait rien! Pas même une fenêtre!

On lui jeta des fleurs comme au tombeau qui prend

Les restes adorés de son meilleur parent.

Cependant nos joueurs attiraient galerie.

Jamais on n'avait vu plus ardente partie.

Le cercle regardait sans prononcer un mot.

L'un d'eux était Maxence, et l'autre était Renaud.

Enfin, vers le minuit, on rompit le silence,

Un des joueurs gagnait; cet homme était Maxence:

Chacun les vit partir avec étonnement.

Le soir, un coup de feu parti d'un logement,

Hélas! C'était Renaud, tombé raide de suite!

Au premier, effraya tout le quartier Laffitte.

Un coup avait réglé le destin des rivaux;

Renaud avait perdu sans dire quatre mots,

Et le hasard vengeait la société sévère,

En punissant deux torts : séducteur ! Adultère ! »

Immobiles, l'œil fixe, et le cerveau tendu,

Sans prononcer un mot. Qui des deux a perdu?

On croit les voir jouer, la scène est palpitante !

On partage leur jeu, leur ardeur, leur attente !

On n'ose pas parler de peur de les troubler;

Jamais l'art n'a plus fait pour nous émerveiller!

Telle était l'attitude et même l'aphonie

De deux joueurs d'échecs, deux joueurs de génie !

Ils étaient installés dans ce fameux café

Où tout l'ancien Paris se tenait étouffé.

Ce jour-là, le café récitait son épode.

C'était son dernier jour! Comme un homme à la mode.

Qui voit l'heure fatale où les propos légers

S'enfuiront devant lui commodes étrangers.

Il jetait à la foule une belle antistrophe.

Oh ! Ce fut un grand jour ! Presque une catastrophe !

Oh! Que d'habitués pleurèrent de douleur !

Tant de doux souvenirs! Un siècle de splendeur!

Tout cela comme un songe allait donc disparaître!

Il ne resterait rien! Pas même une fenêtre!

On lui jeta des fleurs comme au tombeau qui prend

Les restes adorés de son meilleur parent.

Cependant nos joueurs attiraient galerie.

Jamais on n'avait vu plus ardente partie.

Le cercle regardait sans prononcer un mot.

L'un d'eux était Maxence, et l'autre était Renaud.

Enfin, vers le minuit, on rompit le silence,

Un des joueurs gagnait; cet homme était Maxence:

Chacun les vit partir avec étonnement.

Le soir, un coup de feu parti d'un logement,

Hélas! C'était Renaud, tombé raide de suite!

Au premier, effraya tout le quartier Laffitte.

Un coup avait réglé le destin des rivaux;

Renaud avait perdu sans dire quatre mots,

Et le hasard vengeait la société sévère,

En punissant deux torts : séducteur ! Adultère ! »

L'ancien Café de la Régence entrait dans la légende...