Complément du 22 mars 2025

Suite à ce découvertes sur les différents baux de location, j'ai mis à jour la liste des limonadiers, gérants du Café de la Régence. Un des premiers articles de ce blog.

Correction du 18 avril 2025

Un des noms lus n'est pas Repucu, mais Nepveu...La difficulté de la paléographie.

Voici l'avant dernier article consacré à ma visite aux archives nationales en octobre dernier.

Celui-ci est consacré aux différents baux de location des boutiques qui constituent le Café de la Régence au XVIIIe siècle.

Ils proviennent essentiellement de la côté Q/1/1146 qui est particulièrement riche.

Ces différents baux de location permettent de retracer une histoire légèrement différente de ce qui est couramment rapporté concernant l'histoire du Café de la Régence.

Par exemple ce qu'indique la revue l’Échiquier Français en mai 1906 (5ème numéro).

Le premier gérant du futur Café de la Régence serait un sieur Lefèvre, et son successeur appelé Leclerc, etc. C'est ce que je reprends à tort dans mon livre, en y ajoutant un dénommé Antoine de Ramez, mais la côté Q/1/1146 permet de corriger tout ça.

Côte Q/1/1146 - Document (bail) daté du 4 septembre 1697

D'autres documents sont antérieurs à cette date dans la côte Q/1/1146. Mais arbitrairement c'est ce document daté de 1697 avec lequel je commence. Le café, en tant que boisson, arrive à Paris dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et les premiers établissements sont créés à la fin du XVIIe siècle, dont le futur Café de la Régence. Puis la plus ancienne trace du jeu d'échecs dans un café parisien trouvée à ce jour date de 1718, comme je l'indique dans un précédent article.

Maison sise rue Saint-Thomas du Louvre faisant face sur la Place du Palais-Royal. Trois boutiques, chambres appartenances et dépendances.

Il n'est pas fait mention d'un certain M. Lefèvre, et cela fait donc apparaitre un gérant inconnu jusqu'à lors.

Poursuivons...

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté du 3 septembre 1704

Ce document nous apprend que le propriétaire de l'immeuble est Gabriel du Maitz Chevalier seigneur de Goimpy. C'est cette famille qui en sera propriétaire tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à l'achat de l'immeuble par la ville de Paris en 1774 (voir l'article dédié).

Extrait :

"...promet faire jouir à Noël Lavoisiere marchand Me (Maître) limonadier à Paris et Marie Henriette Fevre ( = Fèvre).... "

Il est précisé que le bail commence à partir du 1er janvier prochain (donc en 1705), qu'il concerne 2 boutiques (sur les 3 qui composent le rez-de-chaussée de l'immeuble), pour un bail d'une durée de 3 ans, et un montant annuel de 1400 livres.

Il est donc fait mention d'une Marie Henriette Fèvre. Est-ce la fameuse Le Fèvre dont il est question à l'origine ? Tout ceci n'est pas très clair car ce nom est cité en 1691 bien avant ce bail de 1704.

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté du 10 septembre 1705

Bail commencé en 1705 et n‘est allé que jusqu’en 1709, d'après une note manuscrite en entête du document.

Deux noms et une profession apparaissent :

Jean Lecointre Maitre rôtisseur et Germaine Cécile Landrin

Une boutique, une soupente, Loyer 300 livres

La fin du bail indique que le propriétaire les décharge du bail le 2 octobre 1709.

Jean Lecointre Maitre rôtisseur et Germaine Cécile Landrin

Une boutique, une soupente, Loyer 300 livres

La fin du bail indique que le propriétaire les décharge du bail le 2 octobre 1709.

Ce bail nous apprend donc qu'au début du XVIIIe siècle, le futur Café de la Régence est partagé entre un maitre rôtisseur, qui occupe une des trois boutiques, et un maitre limonadier qui occupe les deux autres boutiques.

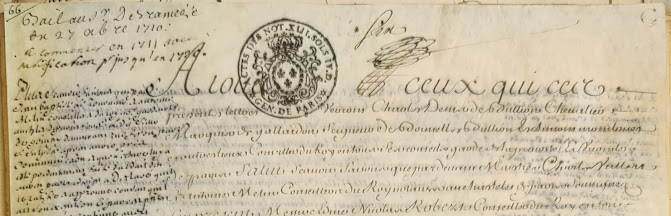

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté du 27 décembre 1710

C'est à ce moment-là qu'apparait Antoine Déramées, Déramée, Déramez, des Ramez, de Ramez selon les orthographes rencontrées. Il sera le gérant du café de 1710 à 1737. Et c'est seulement ensuite qu'apparaitra Leclerc dont il est question au début de cet article.Ce bail de 1710 marque également la jonction des 3 boutiques qui vont former le Café de la Régence proprement dit.

Ajout du 19/03/2025 - Dans un document des archives (côte Y//12149) Antoine de Ramez signe ainsi son nom. C'est donc cette orthographe que je vais choisir.

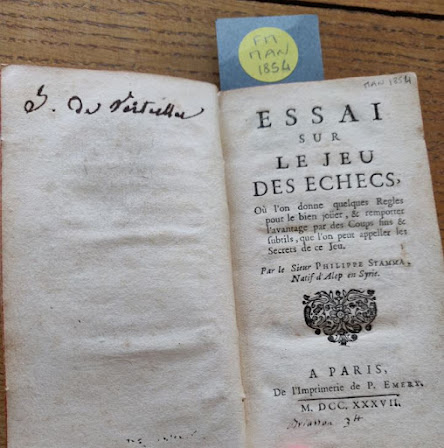

C'est donc Antoine de Ramez qui va nommer le lieu "Café de la Régence" en 1718, qui va probablement introduire et accepter le jeu d'échecs dans ce café parisien, et dont Antoine François de Legall, sire de Kermeur, sera le premier maître Français du jeu d'échecs à partir des années 1720 en attendant l'arrivée de Philidor quelques décennies plus tard.

et à sa femme Marie Jeanne Mirat

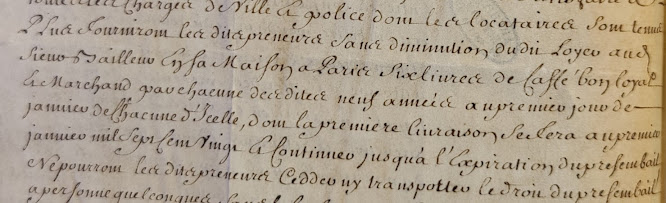

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté de 1720

Ce bail de 1720, toujours à Antoine de Ramez, contient un paragraphe intéressant. Outre le prix du loyer annuel, il doit fournir au bailleur "6 livres de café bon loyal" !

A noter que c'est tout le bâtiment qui est en location à Antoine de Ramez.

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté de 1729

Il s'agit de la continuité de la location par Antoine de Ramez et sa femme Marie Jeanne Mirat.

Son épouse décède probablement, vers 1730, car une côte des archives nationales, MC/ET/IX/640 , nous apprend qu'un mariage a lieu à Paris le 4 mars 1734 entre Antoine de Ramez, chef d'échansonnerie du duc d'Orléans, et Marie-Julie Turgis.

Échanson : Personnage qui était chargé de servir à boire à la table d'un roi, d'un prince.

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté du 14 août 1737

Bail de la maison place du Palais Royal fait à M Le Clerc pour 9 années commencé à Pâques 1738

9 ans à François Le Clerc Maitre limonadier et maitre distillateur (ce dernier n'est pas marié comme l'indique le bail).

9 ans à François Le Clerc Maitre limonadier et maitre distillateur (ce dernier n'est pas marié comme l'indique le bail).

A noter l'orthographe changeante de son nom : Le Clerc, Leclerc, Leclair, Le Clair sont les différentes variantes que j'ai trouvées de ce gérant du Café de la Régence.

(…) Maison sise à Paris place du Palais Royal appartenant à Messire de Goimpoy consistant en trois boutiques quatre caves, cinq étages de chambres et grenier au-dessus des lieux d’aisances et dépendances de la maison

Loyer 2300 livres annuel... engagement de verser du Café 6 livres par an de bon café loyal...Antoine de Ramez a cédé son droit au bail à Leclerc le 7 novembre 1736.

(…) Maison sise à Paris place du Palais Royal appartenant à Messire de Goimpoy consistant en trois boutiques quatre caves, cinq étages de chambres et grenier au-dessus des lieux d’aisances et dépendances de la maison

Loyer 2300 livres annuel... engagement de verser du Café 6 livres par an de bon café loyal...Antoine de Ramez a cédé son droit au bail à Leclerc le 7 novembre 1736.

Le 20 avril 1746, Leclerc va décéder (côte Y/12149 pour laquelle je consacrerai un article dédié), et Antoine de Ramez s'occupera quelques semaines encore du Café de la Régence (il vivait dans l'immeuble et avait un lien familial avec François Le Clerc).

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté du 20 juin 1746

Bail daté du 20 juin 1746 selon la dernière page, pour une durée de 9 ans à Guillaume Rey et Jeanne Collot pour 2400 livres de loyer, ainsi que du chocolat et du café à livrer chaque année !

C'est ce Guillaume Rey qui est cité dans Le Neveu de Rameau de Diderot (écrit entre 1762 et 1773 environ). Guillaume Rey va rester le gérant du Café de la Régence pendant près de 30 ans !

Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m’amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l’endroit du monde, et le café de la Régence est l’endroit de Paris où l’on joue le mieux à ce jeu ; c’est chez Rey que font assaut le Légal profond, Philidor le subtil, le solide Mayot ; qu’on voit les coups les plus surprenants et qu’on entend les plus mauvais propos ; car si l’on peut être homme d’esprit et grand joueur d’échecs comme Légal, on peut être aussi un grand joueur d’échecs et un sot comme Foubert et Mayot

Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m’amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l’endroit du monde, et le café de la Régence est l’endroit de Paris où l’on joue le mieux à ce jeu ; c’est chez Rey que font assaut le Légal profond, Philidor le subtil, le solide Mayot ; qu’on voit les coups les plus surprenants et qu’on entend les plus mauvais propos ; car si l’on peut être homme d’esprit et grand joueur d’échecs comme Légal, on peut être aussi un grand joueur d’échecs et un sot comme Foubert et Mayot

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté de 1756

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté de 1765

Ces deux baux sont toujours au nom de Guillaume Rey, maitre limonadier, et Jeanne Collot.

à Guillaume Rey et Mme Jeanne Colleau...

Bail de 9 ans 2400 livres par an en 4 quartiers...

Consistant en trois boutiques n’en formant qu’une, quatre caves, cinq étages de chambres et greniers au dessus aisances et dépendances...

Bail de 9 ans 2400 livres par an en 4 quartiers...

Consistant en trois boutiques n’en formant qu’une, quatre caves, cinq étages de chambres et greniers au dessus aisances et dépendances...

Avec toujours du café et du chocolat à livrer au bailleur une fois par an.

Côte Q/1/1186 - Document (bail) daté de 1772

La propriétaire du bâtiment, qui le met en location, est Marie Marguerite Antoinette Louise de Pas de Feuquière veuve de Mgr Henry Dumaitz Chevalier seigneur de Goimpy

La bail démarre à Pâques 1774.

(…) bail donné à loyer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront au jour en fête de Pasques mil sept cent soixante quatorze et promis le temps durant faire jouir au M. Guillaume Rey marchand limonadier à Paris y demeurant dans la maison cy après paroisse Saint- Germain l’auxerrois (…)

Une maison (…) sise en cette ville place du palais royal consistante en trois boutiques confondues en une seule, quatre caves, cinq étages de chambre en greniers au dessus aisances et dépendances de la maison (…)

Rey dit la connaitre parfaitement pour l’occuper depuis plusieurs années.

3000 livres de loyer par an payer en 4 fois par an, 1er paiement le 1er juillet 1774

Et toujours la même clause particulière :

Plus à la charge de fournir pour chacune année au premier avril douze livres de Caffé moka la meilleure qualité et quatre livre de chocolat à une vanille qui ne pourra être de moindre prix qu’à raison de cent soles la livre à commencer la première livraison au premier avril mil sept cent soixante quatorze

Promet et l’oblige le Sieur Rey de faire ratifier ces présentes par la personne qu’il épousera ce faisant de la faire obliger conjointement et solidairement avec lui elle seule.

Une maison (…) sise en cette ville place du palais royal consistante en trois boutiques confondues en une seule, quatre caves, cinq étages de chambre en greniers au dessus aisances et dépendances de la maison (…)

Rey dit la connaitre parfaitement pour l’occuper depuis plusieurs années.

3000 livres de loyer par an payer en 4 fois par an, 1er paiement le 1er juillet 1774

Et toujours la même clause particulière :

Plus à la charge de fournir pour chacune année au premier avril douze livres de Caffé moka la meilleure qualité et quatre livre de chocolat à une vanille qui ne pourra être de moindre prix qu’à raison de cent soles la livre à commencer la première livraison au premier avril mil sept cent soixante quatorze

Promet et l’oblige le Sieur Rey de faire ratifier ces présentes par la personne qu’il épousera ce faisant de la faire obliger conjointement et solidairement avec lui elle seule.

L'épouse de Guillaume Rey est-elle décédée ?

Mais tout ceci va changer en fin d'année 1774, avec le projet de démolition et d'achat par la ville de Paris.

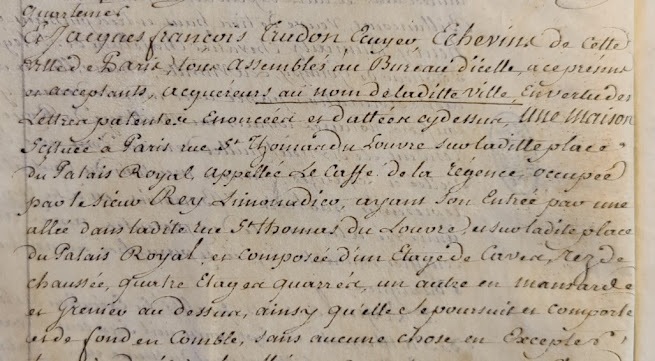

Côte Q/1/1186 - Document daté du 25 octobre 1774

(…) Lequel en sa dite qualité en exécution des lettres patentes de sa majesté, du sept août mil sept cent soixante neuf registrées au parlement le vingt neuf du même mois, portant entre autres choses que la place du Palais Royal serait élargie par la suppression de plusieurs maisons, tant du côté des quinze vingt que de celuy de la rue froidmanteau et qu’il serait formé un pan coupé à chacun des angles de la rue Saint-Honoré.

(…) acquéreur au nom de la dite ville, en vertu des lettres patentes énoncées et datées ci-dessus, une maison située à Paris rue Saint-Thomas du Louvre sur la dite place du Palais Royal appelée Le Caffé de la Régence occupée par le sieur Rey limonadier ayant son entrée par une allée dans la dite rue Saint-Thomas du Louvre et sur la dite place du Palais Royal, et composée d’un étage de cave, rez de chaussée, quatre étages en carrée, un autre en mansarde et grenier au-dessus

(…) Achat de la maison pour la somme de cinquante cinq mil livres.

Côte H/2/1959 - Document daté du 18 janvier 1788

Il manque des éléments dans la côte Q/1/1186. Avec notamment ce que devient le bâtiment suite à son achat par la ville de Paris et du fait qu'il ne sera pas détruit (heureusement pour l'histoire du jeu d'échecs !).

Nous avons quelques détails avec un document qui se trouve à une autre côte aux archives nationales, la côte H/2/1959.

La première page du document parle de Pierre Nicolas Lecomte écuyer conseiller secrétaire du Roi couronne de France.

M Lecomte d’acquérir une maison place du Palais Royal, ayant pour enseigne le Caffé de la Régence, battie sur un terrain qui appartenait ci-devant à la ville et qui depuis a été adjugé au Sieur de sieurs Rey et Jacquemard par sentence du 29 avril 1775.

Ainsi, Guillaume Rey, en association avec un dénommé Jacquemard, a acheté à la ville de Paris l'immeuble du Café de la Régence en 1775 !

Guillaume Rey doit être assez âgé à l'époque, et de toute façon c'est un autre gérant qui loue le café de la Régence. Il s'agit d'un certain François Haquin, qui officiera durant la Révolution Française et fera fuir les joueurs d'échecs au Café Morillon, cher à la légende que s'est construite Deschapelles.