Dans un précédent article j'ai recensé toutes les parties et fragments de parties connues de Deschapelles.

Jusqu'à présent nous avions une position et 9 parties (dont une seule à but - c'est-à-dire jouée sans avantage - contre le joueur anglais Cochrane probablement en 1821 à Saint-Cloud).

En fait Saint-Amant publie une position attribuée à Deschapelles dans le journal Le Sport du 14 juillet 1858. Comme vous le verrez, la position semble artificielle, et il y a quand même quelque chose d'étrange.

Cette position complète l'anecdote de Deschapelles jouant dans le cercle d'échecs de Berlin juste après la bataille d'Iéna (14 octobre 1806).

Toute l'histoire dans le cercle d'échecs de Berlin a déjà été publiée dans le premier numéro du Palamède en 1836 (page 26), sauf que la position n'a alors pas été publiée (le texte diffère également sur quelques détails). Est-ce une invention de Saint-Amant ?

Mais dans tous les cas il est intéressant de publier cette anecdote de Deschapelles jouant aux échecs à Berlin. Elle complète à merveille la légende qui s'est construite autour de lui. Un joueur d'échecs d'une force inégalée à l'époque.

Au passage la publication de l'article dans le Palamède de 1836 entrainera des railleries de la part des joueurs d'échecs d'outre-Manche qui ne croyaient pas à ces sornettes. Le ton monta de chaque côté, un match d'échecs fut sérieusement envisagé entre le meilleur joueur anglais et Deschapelles, pour finalement n’aboutir à rien, pour notre grand malheur, car les parties auraient été certainement publiées...

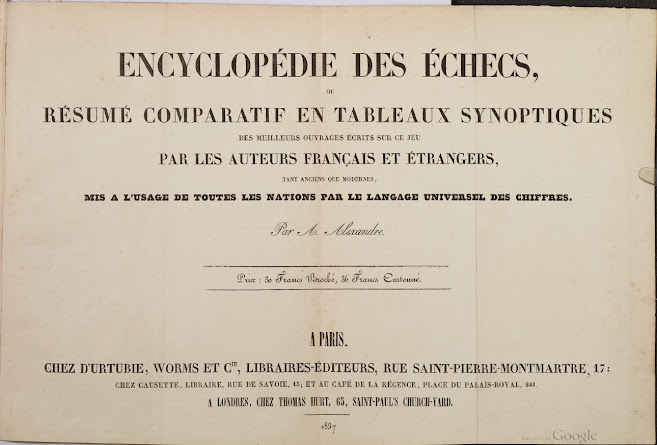

Voici donc le texte de Saint-Amant pour le journal Le Sport. Saint-Amant écrit toute une série d'articles intitulées "La vie est une partie d'échecs" où il raconte la vie des meilleurs joueurs d'échecs depuis la Renaissance jusqu'à son époque. Saint-Amant fut chroniqueur pour Le Sport de fin 1854 à janvier 1864, date à laquelle Numa Préti lui succède (futur fondateur de la revue La Stratégie).

Laissons la parole à Deschapelles :

(...) « En 1806, l’armée française arriva à Berlin presque immédiatement après la bataille d'Iéna. Quelques dames ayant manifesté leur étonnement sur la vélocité de notre marche, un de nos officiers leur dit : Nous serions arrivés vingt-quatre heures plus tôt, sans quelques petits obstacles que nous avons trouves en Chemin. Ces petits obstacles étaient une armée de trois cent mille hommes qu'il avait fallu renverser. J’étais logé chez un colonel de la garde nationale qui, dès le premier soir, me conduisit au fameux club d'échecs institué par le Grand Frédéric.

Une société nombreuse et choisie m'accueillit comme un frère visiteur; le champ de bataille fut dressé; les trois plus fortes têtes du cercle me furent opposées. Dans les conversations qui précédèrent, je m'enquis des forts du club ; je demandai si quelque étranger de ma connaissance avait été admis avant moi. On me montra sur un registre une quantité de noms anglais, français et autres, dont aucun n'appartenait aux adeptes. Quel a été le vainqueur? dis-je alors aux membres du club. On a me répondit de partout et assez lestement que le club était en possession de gagner tout ce qui se présentait.

— Eh bien ! répliquai-je, il en sera autrement aujourd'hui.

Une société nombreuse et choisie m'accueillit comme un frère visiteur; le champ de bataille fut dressé; les trois plus fortes têtes du cercle me furent opposées. Dans les conversations qui précédèrent, je m'enquis des forts du club ; je demandai si quelque étranger de ma connaissance avait été admis avant moi. On me montra sur un registre une quantité de noms anglais, français et autres, dont aucun n'appartenait aux adeptes. Quel a été le vainqueur? dis-je alors aux membres du club. On a me répondit de partout et assez lestement que le club était en possession de gagner tout ce qui se présentait.

— Eh bien ! répliquai-je, il en sera autrement aujourd'hui.

— Comment ?

— Le club perdra.

On ne peut se faire une idée de l’agitation que mes paroles excitèrent dans le club. Des groupes nombreux se formèrent, et je n'entendis autour de moi que ces exclamations, que je comprenais fort bien, quoique allemandes : Voyez quelle jactance! quelle présomption ! II en sera puni.

Cependant le moment était venu de nous mettre aux prises; il fallut stipuler les conventions. Je déclarai d’abord que je n'avais jamais joué a but, et je proposai pion et deux traits. Quelle somme voulez-vous jouer ? me dit-on. Choisissez, leur répondis-je, depuis un franc jusqu'à cent louis. Alors on me fit observer que le club ne jouait jamais d'argent. C’était bien la peine de me demander le taux de l'enjeu pour arriver ensuite a ce singulier dénouement.

Enfin les trois plus forts joueurs se placèrent devant moi. Non-seulement ils dirigèrent la partie, mais j’avais autorisé chaque membre du club à les conseiller au besoin. Nous avions décidé que nous jouerions but ; ils avaient obstinément refusé l'avantage que j'offrais : je me résignai.

Le trait fut tiré, il m’échut. Je leur donnai le Gambit du Roi, qu'ils acceptèrent et défendirent. Comme j'avais été un peu aigri par tout ce qui venait de se passer, jé me levai au trentième coup, et leur dis, avec assez de raideur, qu'il était inutile de continuer la partie, et qu'après sept coups encore ils seraient mats, vérité triste que je leur démontrai sur-le-champ. Voici la position de ce problème dont je suis sûr, tout en regrettant de n’avoir pas aussi bien conservé les trente coups qui l’ont amenée.

Aux Blancs à jouer et à faire mat en sept coups.

On ne peut se faire une idée de l’agitation que mes paroles excitèrent dans le club. Des groupes nombreux se formèrent, et je n'entendis autour de moi que ces exclamations, que je comprenais fort bien, quoique allemandes : Voyez quelle jactance! quelle présomption ! II en sera puni.

Cependant le moment était venu de nous mettre aux prises; il fallut stipuler les conventions. Je déclarai d’abord que je n'avais jamais joué a but, et je proposai pion et deux traits. Quelle somme voulez-vous jouer ? me dit-on. Choisissez, leur répondis-je, depuis un franc jusqu'à cent louis. Alors on me fit observer que le club ne jouait jamais d'argent. C’était bien la peine de me demander le taux de l'enjeu pour arriver ensuite a ce singulier dénouement.

Enfin les trois plus forts joueurs se placèrent devant moi. Non-seulement ils dirigèrent la partie, mais j’avais autorisé chaque membre du club à les conseiller au besoin. Nous avions décidé que nous jouerions but ; ils avaient obstinément refusé l'avantage que j'offrais : je me résignai.

Le trait fut tiré, il m’échut. Je leur donnai le Gambit du Roi, qu'ils acceptèrent et défendirent. Comme j'avais été un peu aigri par tout ce qui venait de se passer, jé me levai au trentième coup, et leur dis, avec assez de raideur, qu'il était inutile de continuer la partie, et qu'après sept coups encore ils seraient mats, vérité triste que je leur démontrai sur-le-champ. Voici la position de ce problème dont je suis sûr, tout en regrettant de n’avoir pas aussi bien conservé les trente coups qui l’ont amenée.

Aux Blancs à jouer et à faire mat en sept coups.

Comme les Prussiens ne pouvaient pénétrer tout de suite le problème qui était sous leurs yeux, continue M. Deschapelles, je fus obligé de leur en faire la démonstration suivante :

Après leur avoir appliqué ce mat bien conditionné, je fis mine de me retirer, accompagné du colonel de la garde nationale et d'un de mes amis, colonel de cavalerie et grand amateur d'échecs, qui me servait comme de second dans cette sorte de duel.

Les membres du club se levèrent en masse, et, changeant tout à coup de ton et de manière, ils me demandèrent poliment leur revanche. En les voyant cette fois si modestes, je parus me radoucir et je restai.

Une seconde partie s'engagea. Ils eurent le trait et ils jouèrent le Pion de la Dame deux pas. La lutte fut plus longue cette fois-ci que la première, mais j’en sortis encore vainqueur. Je pris alors avec eux le ton du maitre parlant à ses élèves, et je leur démontrai les coups qu’ils ne pouvaient comprendre et qu’ils devaient étudier.

Mon corps d'armée quitta Berlin. J'y rentrai quelque temps après la bataille d'Eylau, et je rencontrai sur une des promenades de la ville plusieurs membres du club, qui m'engagèrent à les visiter une seconde fois. Je leur déclarai que je ne voulais plus jouer à but avec eux, qu’il était temps de faire cesser cette mauvaise plaisanterie, et que je n'engagerais d'autre partie qu'en leur imposant un avantage.

— Et lequel ? répondirent-ils.

— La Tour répondis-je sans hésiter.

— Jouerez-vous de l'argent en nous donnant la Tour ?

— Cent louis, si vous voulez. (NDA - Un joueur à qui on rend la tour est une mazette)

Ils reculèrent encore et ne voulurent pas exposer de l'argent. Bien leur prit : nous fîmes trois parties ; la première fut remise, je gagnai les deux autres. Le lendemain je partis pour Hambourg, et je n'ai plus revu mes Prussiens. »

Parmi les notabilités qui recherchèrent la partie d'échecs avec M. Deschapelles, il faut citer l'excellent roi de Hollande, Louis-Napoléon, frère de Napoléon 1er et père de Napoléon III, l'infortuné maréchal Ney, qui fut le protecteur de Deschapelles, et qui fit souvent sa partie, ainsi que le duc d'Abrantès. (...)

[Event "Cercle de Berlin"]

[Site "?"]

[Date "1806.10.??"]

[Round "?"]

[White "Deschapelles, Alexandre"]

[Black "Joueurs de Berlin"]

[Result "1-0"]

[SetUp "1"]

[FEN "8/1p2Br1q/pk3p2/1p6/8/8/2Q5/K7 w - - 0 0"]

[PlyCount "13"]

{[%evp 0,13,29987,29988,29989,29990,29991,29992,29993,29994,29995,29996,29997,

29998,29999,-30000] Les Blancs jouent et font mat en 7 coups.} {Fin des

parties de Deschapelles jouée à Berlin quelques jours après la bataille

d'Iéna, selon le témoignage de Deschapelles publié par saint-Amant dans le

journal "Le Sport" du 14 juillet 1858.} 1. Qc5+ Ka5 2. Qc3+ Kb6 3. Qd4+ Ka5 4.

Bb4+ Ka4 5. Be1+ Kb3 6. Qb4+ (6. Qc3+ Ka4 7. Qb4#) 6... Kc2 7. Qb1# 1-0

_btv1b8539909r_1.jpeg)